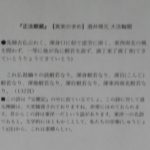

『宝慶記』(道元の入宋求法ノート)池田魯参著 大東出版社

1 随 時 参 間 の 許 可

■私は幼少の頃から仏道に志し、日本国内の諸師に道をたずね、いささか仏道のいろはを知ることができました。しかし顧みますと、仏法僧の三宝の真意も明らかでなく、いたずらに文字面に拘泥している始末です。その後、栄西禅師の門に入り、初めて臨西禅を学びました。その縁で今、明全和尚に随伴して大宋国に参り、万里の波涛を越える航海をして、ついに如淨和尚さまの教えを受けることができたのです。前世からの僥倖というのは、きっとこういうことだと存じます。

和尚さまの大きな慈悲の心を仰ぎ、遠方の外国から参りました拙僧の願いますことは、身なりや作法の無礼をお許し頂き、時刻を問わないでたびたび和尚さまの居室にうかがい、愚問をお聞き願いたいということです。時は迅速で無常です。一瞬のうちに人を死へと追いたてます。生死の問題は重大です。仏と出会っているうちに明らめなければきっと後悔するでしょう。

私お本師であり、天童山の堂上大和尚であられる大禅師さま。どうか大いなる慈悲をもって哀愍され、私が仏道についておたずねすることをお許し下さいませ。私の赤心を御照覧頂きますよう、伏して願い上げます。

私儀、道元、百拝し叩頭して申し上げます。

道元君は、今後、昼夜を問わずいつでも、袈裟を着けても着けなくても、私の居室に来て仏道について質問してよろしい。私は君を、父親が子供の無礼をゆるすように迎えるでしょう。

太白山住持(如淨和尚)(2~3頁)

2 教 外 別 伝

■宝慶元年7月2日、如淨禅師の部屋をたずねた

私は次のように質問した。

現在、方々で、教えの外に伝えるものがあって、達磨大師はインドから中国へ来られたというように説いていますが、それはどういう意味でしょうか

和尚さまは次のように示された。

仏祖の大いなる道は、そのように教えの内だとか、教えの外だとかにこだわりません。にもかかわらず、教えの外に別に伝えた、というのは、初めて中国に仏教を伝えた迦葉摩騰(かしょうまとう)などのほかにも、達磨大師がインドから親しく中国に渡り、仏道修行の仕方を伝授したという意味でそういうのです。だから世界に2つの仏法があるなどというのでは決してありません。達磨大師が中国に来られるまでは、あたかも使者だけ先に着いて、本隊はまだ到着していないようなものです。達磨大師が中国に到ったのは、ちょうど人民が王を迎えるようなもので、その時、国宝も国民もみな王に帰属するようなものです。「教外別伝」「祖師西来」の意はそのように解さなければいけません。(8頁)

4 自 知 即 正 覚

■私は次のようにあずねた。

今も昔も指導者は「魚が水を飲み、冷たい暖いを知るように、人が自然に知覚する、それが仏のさとりに他ならない」といっています。しかし、私はこのような考えはおかしいと疑うものです。なぜなら、もし自然に知覚することが仏のさとりだというなら、すべての人は生れながら知覚能力をそなえていますから、この資格に於いて、人はみなさとりを開いた仏と同じだということになるでしょう。ある人は「その通り。すべての人は、本来、如来なのだ」といいます。また、ある人は「みながみな如来だというわけではない。なぜなら、生れながらにそなわる自覚の智慧のはたらきが如来であると知っている人は如来であるが、知らない人は、如来ではないからである」といいます。しかし、果してこのような説が仏教の教説だといえましょうか。

和尚さまは次のように言われた。

もしも、すべての人は、本来、仏である、というのなら、もはや、すべてはなるようになるのだと主張する自然外道と同じ考えです。吾我(われおれ)の観念や私のものであるという意識をはたらかせて、仏のこともそうだろうと想定するのは、本当はわかっていないのにわかった、といい、さとってもいないのにさとった、というのと同じくらいの、とんでもない間違いを犯しています。(14頁)

5 弁 道 功 夫 の 種 類

■大魚や大海、毒々しい絵や大男やせむしなどを出かけていって見ないこと。

いつも心がけて青山や谿谷を見ること。(19頁)

■小人と卑賤のものには親しみ近づかないこと。

おたずねした。小人とはいかなる人のことですか。

和尚さまはいわれた。小人とは欲が深い人のことです。(19頁)

10 仏 祖 の 聖 胎

■和尚さまは、ある時私を呼び寄せ次のようにいわれた。

君は年は若いがとてもよい風貌です。深山幽谷に住み、しっかり仏祖の正法を修養しなさい。きっと仏祖と同じさとりの境地にいたるでしょう。

その時、私は起って和尚さまの足下に礼拝した。(35頁)

18 感 応 道 交 と 教 家 の 是 非

■私はおたずねした。

昨夜の三更の普説で、和尚さまは、「礼拝するものも礼拝されるものもその性はなく、感応が1つになるのは、人の思慮を超えている」といわれました。深い意味があることと思いますが、充分に理解できません。浅はかな思いをめぐらしてみますと、次のような疑問が起ります。といいますのは、「感応が1つになる」ということは、天台宗でも同じようにいうからです。その意味は祖道でも同じなのでしょうか。

和尚さまは次のように示された。

あなたは「感応が1つになる」という意味を知るべきです。感応が1つになるということがなければ、諸仏も世に出られなかったでしょうし、祖師もインドから来られることはなかったでしょう。また、経典に説く教えを目のかたきにしてはいけません。これまでの仏法を間違いだとして目のかたきにするのは、実際には使用することのない、円形の袈裟と四角い応量噐を使うような不合理をきたすからです。ですから、礼拝するものとされるものは、必ず感応が1つになる、というようにわきまえなければいけません。

先日、阿育王山の大光長老にお会いした時、いくつか質問しましたが、大光さんはこのようにいっていました。「仏祖の言葉と天台宗の説は、水と火ほどの違いがあり、天と地ほどもかけはなれている。天台宗の教説と同ようのものと考えているうちは、ついに祖師の家風はわからないだろう」と。このような大光さんの言葉は、果して正しいでしょうか、いかがでしょう。

和尚さまは教えられた。

このような思慮の浅い言葉は、大光一人に限りません。大方の長老は、みな同じようなことをいいます。これらの人々は天台宗の教えを正当に評価する眼がありません。勿論、祖師の奥深い教えもわかってはいません。これらの人々は、仏道をいいかげんに学んで来たものといわねばなりません。(64~65頁)

27 四 箇 の 寺 院

○一心の三止三観 止は禅定のこと、観は智慧のこと。例えば『楞伽経』や『起信論』でも、禅定と智慧の波羅蜜を止と観の2字で示している。三止は、体真止・方便随縁止・息二辺分別止のこと。三観は、空観・仮観・中観のこと。一心のさまざまなうごきを、止と観の両面から、それぞれ3点で検することによって諸法の真実相が正しく把握できるという。三止と三観は一心の表裏の両面とでも解するとよい。体真止は、あらゆるものごとは因縁によって生じていることをみすえて、ものごとに対する妄執の想をやめることである。これは空の理をさとる空観に相当する。方便随縁止は、そのような空の理において、しかも種々に現われて止まない現実のものごとを正しく方向づけ導くことである。これは仮の理をさとる仮観である。息二辺分別止は、空を知り、仮を知って、均衡がとれた状態に心を整えること、これは中観に相当する。このような観察によって成就する真実が、空諦(諦は真実の義)・仮諦・中諦である。一心の三止三観は、後に出るように「一心三観」ともいい、この観察によって成就する真実のありようを「円融三諦」という。この「円融三諦一心三観」が、天台の諦観法として重視され、諸法実相の正観基本構造として強調される。(93頁)

30 大 悲 を 先 と す る 坐 禅

■ある時、和尚さまは、次のようにいわれた。

羅漢や縁覚の2乗の坐禅は、心の束縛はありませんが、大きな慈悲に欠けます。だから慈悲を第1にして、あらゆる衆生を済度しようと誓う仏祖の坐禅とは異なるのです。インドの外道にも坐禅があります。しかし、外道の坐禅は、必ず3つの欠点があります。それは、禅味に執着することと、因果の道理を否定することと、傲慢な心を起すことの3つです。ですから仏祖の坐禅とは永久に異なるものです。声聞にも同ように坐禅があります。しかし、声聞の坐禅は慈悲の心が薄いので、鋭い智慧によって、諸法の真実に通底することができないのです。自分一人のさとりにかまけ、衆生を再度する諸仏の行いを欠きます。

■――。くり返しくり返しこのような坐禅をして、さまざまな功徳を修め、心は柔軟になるのです。

私は礼拝して申し上げた。

柔軟な心は、どのようにしたら実現するのでしょうか。

和尚さまはいわれた。

仏祖はそれぞれ、身心の脱落を、納得するまで修行されました。これが柔軟な心のようすです。これが仏祖の心のようすです。

私は6度、礼拝した。

◯諸法実相 大慈悲心を起して、諸法の真実の相に通達することが仏祖の坐禅ということになる。

◯廻向 自分で積んだ善根功徳を、仏や衆生に振り向け施すこと。

◯欲界 欲界・色界(物質界)・無色界(精神界)と分類する三界の1つ。『法華経』はこの三界を火宅にたとえ、この三界から解脱することを教える。なかでも欲界は貪欲・瞋恚・愚痴などの欲望が渦巻く世界。上は6欲天から下は8大地獄にいたる6道世界のこと。釈尊をはじめ仏祖は、この欲界において仏道を修めたのであり、自己のさとりの境地を楽しむあまり欲界を見捨てるようなことは決してなかったことを再確認しなければならないと如淨は示す。

◯心の柔軟 後には「柔軟心」と出る。坐禅弁道によって心が柔らかになるという。閉塞した自己が解き放たれて、身心の脱落を確認できる姿勢のことである。

32 風 鈴 頌

■私は百拝して次のようにたずねた。

さきごろ承りました和尚さまの風鈴の頌は、第1句に「渾身が口のよう、虚空にかかっている」とあり、3句目に「わけへだてなく人のために般若を説く」とあります。ここでいわれる虚空は、よもや文字通りの虚空ではないでしょう。人々はきっと目に見える虚空だと解するにちがいありません。近頃の修行者は、仏法を充分に学びもしないで、虚空とは青空のことだ、という始末で、実になげかわしいことです。

和尚さまは教えられた。

ここでいう虚空とは、智慧のことです。目にみえる文字通りの虚空のことをいうのではありません。だから、空だ、空だ、と主張するような空ではなく、空こそ真実であるとばかり主張するような空でもありません。

◯風鈴の頌;この頌の訳は「全体を口にして虚空にかかる/風の向きなど頓着せず/無心に般若を説く/ティティントンリャンティティントン」というほどの意である。

40 心 は 左 掌 に お く

■和尚さまは教えられた。

坐禅をする時、心をいろいろな場所におく方法がありますが、それにはみな相応の理由があります。

仏祖正伝の方法では、心は左の掌の上におきます。

42 初 心 後 心 得 道

■私はおたずねした。

師について仏道を学ぶことは、古今の仏祖がすすんで範を示されたことです。ところで、初めて心を開明したとき、さとったと思われても、修行者を集めて法を説いてみると仏法でないことがあります。また発心した当初は何のこともないように思われても、法を説き悟を語るうちに古人を超えるか、と思われるような心意気があることもあります。そうしてみますと、一体、悟は最初の心で得るのでしょうか。それとも修行した後の心で得るのでしょうか。

和尚さまは教えられた。

あなたの質問は、釈尊の在世中に、菩薩声聞が釈尊に質問した内容と同じものです。これについては、インド・中国で、古今に正しく伝えられた教えがあります。すなわち、「法は初の心だからといって減ることはなく、後の心だからといって増えることはないというのであれば、さとりはどのようにして得ることができようか。それは仏だけのことで、菩薩には無関係なことなのではなかろうか」、と。(そういう疑問である)。

これは、仏祖の正伝の教えではこのようになります。「さとりをえるのは初の心だけではない。しかし、初の心を離れてさとりをえることはできない。なぜそうなのか、というと、もし初の心だけでさとりをえるのであれば、菩薩が初めて発心する時、それが仏だということになる。この表現は充分なものではない。しかし、どこかで発心することがなかったら、後の第2、第3の心や、第2、第3の法がどうしてありえようか」。そうとすれば、後の心は、初の心を根本とし、初の心は後の心によって実現することになちます。このことを現実のことで喩えます。「たとえば、ろうそくの灯心が燃えるようなものである。今、燃えている灯心は最初火をつけた時の灯心ではないが、最初に火をつけた灯心と別なものではない。また今燃えている灯心は燃え尽きるときの灯心とは異なるが、燃え尽きるときの灯心と別のものでもない。このように、もとにもどることはなく、だからといって先に越えることもない、新しいものではないが、古いものでもない、それ自らが燃えているのでもなく、他のものによって燃えているのでもない。そういうように燃えている」のです。この教説では、灯を菩薩のさとりにたとえ、灯心を無明にたとえるのです。焔は初の心と相応する智慧のようなものです。仏祖は、一行三昧を修行し、相応の智慧を習い、無明の惑を尽すのですが、それは初の心だけでも、後の心だけでもなく、しかも初の心と後のこころとを離れることはなく、さとりを成就するのです。これが仏祖が正伝する宗旨です。(139~141頁)

『 宝 慶 記 』の 研 究

■道元の「正伝の仏法」の主張は、単なる「中国禅宗の輸入」というような視点では把握し切れないものである。そこには伝統教学である天台宗の富なども脱構築化するような大掛りな目論見があったことが知られる。そこはいわば当時の日本仏教が内包していた歴史的な課題に答えようとしたのであり、それなればこそ一層鋭く自らをも含む仏者の存在意義に迫る根本的な課題ともなったのである。

道元が「一生参学の大事ここにをはりぬ」(『弁道話』)と心底からうなずき、入宋求法の目的を成就したのは、如浄の下で己の一生を委ねるに足る確かな根拠を発見することができたからに他ならない。それは「仏祖の坐禅」であった。その意味で『宝慶記』のすべての記録はこの1点に集約される参問であったといって過言ではない。(231頁)

■如浄は道元に、身心脱落・只管打坐の坐禅を示し、道元はこの坐禅を体得して帰国したのである。この坐禅を勧めようとして道元は帰国早々に『普勧坐禅儀』を撰述した。そして道元の開宗宣言の著述ともみなされる『弁道話』の中でも、

宗門の正伝にいはく、この単伝正直の仏法は、最上のなかに最上なり。参見知識のはじめより、さらに焼香・礼拝・念仏・修懺・看経をもちいず。ただし打坐して身心脱落することをえよ。もし人一時なりといふとも、三業に仏印を標し、三昧に端坐するとき、遍法界みな仏印となり、尽虚空ことごとくさとりとなる。

と、高らかに記している。(232頁)

■如浄は恐らくこのように共通する覆義を読み取り、五蓋のなかで位置づけられている睡眠蓋の意と重ね、調身・調息・調心の直前に調睡眠が重説されていることを重く視て、睡眠の因縁こそ最も用心しなければならないことであると判断したのだと考えられる。(243頁)

(2013年8月5日)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

『禅談』(改訂新版)澤木興道著 大法輪閣

辻占根性

■あやふやで、犬が餌を探すように鼻をクンクン鳴らして幸福を探している。一生幸福に行き当たらず、結局そこら辺でズボッと棺桶の中に入る。気の毒なものだ。そんなあやふやを解決して、絶対にめでたい世界へ行く秘訣が仏教である。(12~13頁)

真の無念無想

■我々人間には先祖から受けついだたくさんの文化がある。新しい文化ではない、何年も前からの先祖伝来の文化がある。なんとかして我々はこの根本を取り戻す方法がなければならない。つまり我々は自然に近寄らなければならない。この自然の空気を腹いっぱい吸うというのが仏教でいう非思量、無念無想ということです。

それだから無念無想というのは、本当に作り物でないということです。道元禅師は仏法を「目横鼻直(がんのうびちょく)」と仰せられた。これは眼は横に、鼻は縦についているということです。

これは作り物でない。これが反対に口が臍について、臍が口についておったら作り物です。無念無想は当たり前のことです。ちょっとも作り物がない。それが無念無想ということなんです。(42~43頁)

創造の生活

■道元禅師が法華経という題で詠まれた歌に、

此の経の心を得れば世の中の うりかふ声も法(のり)をとくかは

というのがあります。世の中の一切の物柄事柄がことごとく、お経だというのです。もともと宇宙いっぱいが自分のものであるのに、文化人は小さい眼の間口に入るだけが自分のものであると区別しているようです。自分のものはこれだけしかないと思っている、そして根性がひがんでいる。そうして大地から離れて、ずんずん作り物の移り変わるのに押し流されて行く。これがすなわち流転輪廻です。真実を離れて虚偽に馴れる。そこで私共はどうしても元に還る必要がある。本当のものに還る。つまり土に親しむ。天地の気を呑む。これを「本家郷に還る」と言うのです。

本当の所に還る人達なら毎朝お経を誦まぬわけにはゆかぬ。禅宗坊主は毎朝、大乗妙典観音普門品(だいじょうみょうてんかんのんふもんぼん)……大悲心陀羅尼(だいひしんだらに)……と大きな声でやる。そうして集むる所の功徳は誰に回向するかと言うと、「真如実際に回向す」と言うのです。ずいぶん徹底して回向したもんですな。お布施に回向するとは書いていない。これはピンとくるですな。私達の生活の全分を真如実際に回向する。つまり本家郷に還るということです。

仏遣教経(ぶつゆいきょうぎょう)の第8の究竟功徳(くきょうくどく)という所を読んで見ると、

「汝等比丘若し種々の戯論(けろん)は其心則(そのしんすなわ)ち乱る」とある。戯論の戯はたわむれということですが、戯論という場合には作り物です。現代の言葉で言うたら私はこれを既成概念と言うている。作り物の概念です。戯論というのは一切の作り物の概念です。この作り物の概念に押し移されているならば、「其心則(そのしんすなわ)ち乱る」と言うのです。

そうすると散乱とか、分別、妄想とかいうことは作り物の概念です。ところが、文化人というものは作り物の概念をこね回しているんです。真実に関係のない字の数を数える。正味に入らず、その外側をグルグル回わりしているのが戯論です。それだから自分の実生活と関係のない所をグルグルしているんです。(48~49頁)

■この事実に適中せぬ概念があるならば、「其心則(そのしんすなわ)ち乱る」です。散乱、分別、妄想ということは事実に適中しない概念です。だから「是の故に比丘当(まさ)に急(すみやか)に乱心戯論(らんしんけろん)を捨離(しゃり)すべし」と言われている。(50頁)

■「若し汝寂滅の楽を得んと欲せば唯当(ただまさ)に善く戯論(けろん)の患(とが)を滅すべし」――寂滅の楽ということは幸福も不幸も一切を抜けて、総て好き嫌い、生と滅を抜けたもの、それが寂滅の楽です。それが最後の幸福、最終最高の行き着く所です。その行き着く所に行くには、ただ当(まさ)によく戯論(けろん)の患(とが)を滅すべし。この作り物の穢れを滅するには坐禅です。坐禅は作り物でない。(51頁)

願のための職

■我々には、この生活をふり向けて行くところがないと、まるで夢遊病者です。願がなければ幽霊です。ブラ提灯のようなものです。「男子志(こころざし)を立てて卿関を出ず」などと、酒に酔払ってどなる奴があるが、どんな志を立てているのか分かったもんでない。だから、人生を意義あらしめるためには、ぜひとも願がなければならんのです。願がない人生は無意義です。夢遊病者の旅です。ヒュードロ、ヒュードロと出てくる幽霊です。その幽霊に足を生やすのが願です。人生において我々をして、本当にはっきり生きさせるのが願であります。

だから願を起こす前に我々は自分を省みなければいかん。「お前さんは、何のために人間界に生れてきたか」と自分によく問うてみるがよい。願のない者は「はい、糞を製造いたします」ということになる。「口から餌を通します。食道から胃袋、腸を通って便所まで運搬いたします。ただいままで大分運搬いたしました」。その他には何にも勤めておらんのです。もし願がなければ、金さえもらえればどんなことでもするのです。(63頁)

乞食月僊

■『正法眼蔵』生死の卷に、道元禅師は、

「ただわが身をも心をもはなちわすれて、仏の家になげいれて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆくとき、ちからをもいれず、心をもつひやさずして、生死をはなれ仏となる」

とお示しになりましたが、これが仏教者の願です。また「礼拝得髄」の巻には、

「ただまさに法をおもくし、身をかろくするなり。いささかも身をかへりみること法よりもおもきには、法つたはれず」

とある。まったく仏道の今日あるは、古聖(こしょう)先徳の願行のおかげである。とにかく仏の教えに生きようという者は、一生の間「願」を持たねばならぬ。(75頁)

鏡・玉・剣

■智慧と、慈悲と、勇気と、この3つがなければ人間一匹、具足せぬ。夏目漱石が、「智に働けば角が立つ、情に棹せば流される,とかく、人の世は住みにくい」よいうたそうな。それでは泣みそにならなければならぬ、そんな泣きみそになる必要はない。やることだけどうとやったらそれでよい。どんどんやったらよい。そしてこの3つがよく渾然として、たった1つになって働くのだ。(87頁)

利和敬

■自分だけがうまいことをしようという胸勘定が我々にはあるもんだから、山の中で財布を蹴るような迷いを起こす。お宮さんに朝早く詣って南無大明神、金比羅大権現、八百万の神々、どうぞ帰りに財布が落ちていますようにと拝んで、帰り路に財布が落ちているのを見た。足で蹴ってみたがコチコチに凍て付いている。これはどうもならん。道具を取って来たいが、その間に他の人に拾われては、せっかく神様のお恵みになった財布だから申し訳がない。ぜひとも自分で拾わなければならん。どうしようか知らんと思っていると、下腹に温(ぬ)くたい物がどっさり溜っているのに気が付いた。それで凍て付いているのを溶かすために小便をひっかけた。よい具合に溶けてきたので、よしきたと思って拾おうとしたところが、ピチャピチャとした。もうその辺一面ベタベタになってしまった。

それは夢であった。財布も何もあらせん。あるものは小便ばかり、寝床の中が小便の洪水だ。これは自分だけ得しようと思っとる人の面白い例ですな。これは利和敬(りわきょう)じゃない。(96~97頁)

意和敬

■第6番目が意和敬(いわきょう)。心の和敬です。涅槃経に「心の主となれ、心を主とすることなかれ」とある。この心の主とならなければならぬ。心を主としてはならぬ。

『正法眼蔵』礼拝得髄の巻に、

「ただまさに法をおもくし、身をかろくするなり。世をのがれ道(どう)をすみかとするなり。いささかも身をかへりみること法よりもおもきには、法つたはれず、道うることなし」

とある。これはもと阿含経に出ているもので,非常に大切な言葉です。出家ということが藁小屋に住むとか瓦小屋に住むとかいうことでなく、世を逃れて、すなわちこの浮世の流転輪廻の迷いを逃れて、道を住家として、法を重くし身を軽くしなければ本物じゃない。そうすると法の中に身を打ち込んで法通りに引っぱられてゆく。それが我々の意和経です。(101頁)

■我というものはおれの独占の品物だとこう思っている。この自分は自分のものだと思っている。自分の物か、国の物か家の物か、訳が分からんですな。人間の家庭を見ても親父が嬶(かかあ)の使用人やら何やら訳が分からぬ。嬶(かかあ)が家で玉子を温めておって、主人になんぞ餌を拾って来いというような気持がする。かと思うと親父が、おれは餌を拾って来るから貴様は玉子を温めろというのか、どちらが主になっているのか訳がわからぬ。

人間というものは、この和というもの1つ、つまり己れを空しうしてよく調和したものがない場合、すなわち我というものがある間は、まだまだ何をしているのか訳が分からんと思う。この我の尽きたところが和の徹底するところである。(103頁)

■法華経のなかに「諸の苦の原因は大欲(だいよく)を以て本(もと)となす」とあるが、この大欲が常に我々を禍いするものです。我々はある意味から言うと、欲という悪魔のために踊り回わされているようなものです。

お釈迦様が欲を戒(いまし)められることは実に至れり尽せりである。欲にもいろいろあるが、まだもらわぬうちの欲を戒めたのが少欲で、もらってからの欲を戒めたのが知足である。少欲と知足とは人間の欲全体を戒めた掟である。

この少欲と知足とは遺教経(ゆいきょうぎょう)というお経に説かれたのだが、遺教経というのは、いわばお釈迦様の遺言と言ってよいものです。40何年の長い間説法せられて、最後に涅槃経(ねはんぎょう)を説かれ、そのまた最後に遺教経(ゆいきょうぎょう)を説かれた。「2月15日夜半の極唱(ごくしょう)、これよりのち、さらに説法ましまさず、つひに般涅槃(はつねはん)しまします」というわけである。お釈迦様自身でも「これよりわが最後に教誨(きょうけ)するところなり」と仰せられた。

遺教経(ゆいきょうぎょう)では仏の内容を8通りに分けて、この8通りの仏則を行なえば、最後の幸福の涅槃に入ることができる。この遺教経の仏則を本当に行ずることが、人間に生まれた最高最大の幸福であるという意味のことをお説きになったものである。8通りの仏則は、世に八大人覚(はちだいにんがく)と言っている。すなわち少欲、知足、寂静を楽しむ、勤めて精進する、不妄念、禅定を修(しゅ)す、智慧を修む、不戯論(ふけろん)の8つで、大人というのは仏のことで、覚というのは仏のさとりを言うのである。つまり、8通りの仏の覚(さと)りということが八大人覚である。昔から、この遺教経は非常に大切なお経とされていて、道元禅師は、

「このゆえに、如来の弟子は、かならずこれを習学したてまつる、これを修習(しゅうじゅう)せず、しらざらんは仏弟子にあらず」

とまで仰せられ、さらに、

「如来の般涅槃(はつねはん)よりさきに涅槃にいり、さきだちて死せるともがらは、この八大人覚をきかず、ならはず。いまわれら見聞したてまつり、習学したてまつる、宿殖善根(しゅくじきぜんこん)のちからなり」

と、八大人覚を聞くことができた喜びを述べられている。

遺教経の話が長くなったが、この八大人覚の初めの2つが少欲と知足である。

最初に少欲の功徳についてお話しするのであるが、お釈迦様は遺教経の中で、次のようにお説きになった。

「汝等比丘、当(まさ)に知るべし、多欲の人は多く利を求むるが故に苦悩も亦(また)多し。少欲の人は求め無く欲無ければ即ち此の患(うれい)なし。直爾(ただち)に少欲なるすら尚応(まさ)に修習すべし、何(いか)に況(いわ)んや少欲の能く諸の功徳を生ずるをや。少欲の人は即ち諂曲(てんごく)して以て人の意(こころ)を求むることなし、亦復(また)諸根の為めに索(ひ)かされず、少欲を行するものは心即ち坦然(たんねん)として憂畏(うい)する所無し、事に触れて余りあり、常に足らざること無し。少欲ある者は即ち涅槃あり、是れを少欲と名(なづ)く」

道元禅師はこれを説明されて、

「彼の未得の五欲の法の中に於て、広く追求(ついぐ)せざるを名(なづ)けて少欲となす」

と仰せられたが、五欲を追求しないのが少欲である。

五欲というのは、五欲の枝だとか、五欲の賊だとかよく使っているが、財欲、色欲、食欲、名聞欲、睡眠欲という5つの人間の根強い欲のことです。(130~132頁)

不平の本

■次は知足であるが、これは已得(いとく)の五欲のうえで言うことだから、お金ならば、もらってから、「なーんだこれぽっちか」などと言わぬことである。すなわち足ることを知ることである。安心というものは、足ることを知らねば出来ることじゃない。誰でも、幾らもらえばそれでたくさんだとは言わない。もっと欲しい欲しいで血眼になっている。ところが遣(や)る方には限りがあるが、もらう方には限りがない。それを戒められたのだ。

『汝等比丘、若し諸の苦悩を脱せんと欲せば当(まさ)に知足を観ずべし。知足の法は即ち是れ富楽安穏(ふらくあんのん)の処(ところ)なり。知足の人は地上に臥すと雖(いえど)も猶(なお)安楽なりとす。不知足の者は天堂に処(しょ)すと雖も亦意(こころ)に称(かな)わず。不知足の者は富めりと雖も而(しか)も貧し、知足の人は貧しと雖も而も富めり。不知足の者は常に五欲の為めに牽(ひ)かれて、知足の者の為に憐愍(れんみん)せらる。是れを知足と名づく」

読んだだけでもよく分かるが、仏教では、「足ることを知る者は常に富む」ということをよく教える。足ることを知るということは『老子』の中にも出ている。(144頁)

■越後の良寛和尚は、自分の住んでいる所を五合庵と言った。毎日托鉢して五合になれば帰って坐禅していた。

あるとき藩主が、良寛和尚を召し出そうと思って使いをやった。ところがちょうど托鉢に出て留守だったから、使いの者が庭掃除をしながら待っていた。帰った良寛和尚、奇麗になった庭を見て喜ぶかと思いのほか、余計なことをしてくれたと言わぬばかりの不機嫌な顔をして、「これじゃ、虫が来て鳴かないだろう」とつぶやいた。もっとも良寛和尚の庭のことだから、定めし草茫々だったろう。五合庵の床の下に筍が生えて、伸びられないのを見て、床の板を剥がしたということだ。

さて、使いの者が殿様の思召しを伝えると、良寛和尚の答えは至って簡単明瞭だ。

焚く程に風がもて来る落葉かな

そしてせっかくの召し出しを断ったという。この良寛和尚、至って粗末な風をして、いつもの通り托鉢に出た。あいにく、昨夜、泥棒が入ったと言って大騒ぎをしているところへ通りかかって、良寛和尚すっかり泥棒と間違われて袋叩きにされたんです。ちょうどそこへ、顔を知ってる村の人が通り合わせ、「あんた方は何をなさる。もったいない、この方は良寛様ですぞ」ということになって、みなの者も平謝りに謝った。村の人は「良寛様、なぜあなたは、私は盗人じゃないぞ、良寛だとおっしゃらなかった」と訊くと、良寛和尚は、いつものようににこにこして、「何事も因縁じゃからのう」と澄ましたものである。

安心とは足ることを知る日暮らしである。あべこべに、足ることを知らぬ日暮らしが煩悶である。いくらあってもまだ欲しいと餓鬼のような根性でいるものを「不知足の者は富めりと雖(いえど)も貧し」と戒(いまし)められたのである。(146~147頁)

汝自身を求めよ

■涅槃経というお経の中に「生をも滅をも滅し已(おわ)って寂滅を以て楽となす」とありますが、生をも滅をも滅しおわるところ、追っかけるのも逃げるのも2つながら滅しおわって、そこに寂滅最後の安楽ということがある。それをただ観念のうえだけで考えているのだから難しい。

風外和尚の道場に、典座(てんぞ)という炊事係の役で徹堂という坊さんがいた。なにせ、30人、50人、100人分もの味噌汁の味や、お菜(かず)を指図する役目だが、あるとき風外和尚のところに出した椀の中に、変な物が入っている。風外和尚よくよく見ると、蛇の頭だ。カンカンになって怒って「徹堂を呼べ」と怒鳴った。

どこの禅宗の和尚もみな恐い顔をしているが、この風外もまた人に劣らぬ怖い顔つきをしている。徹堂が恐る恐る出ていくと、お椀の中からチョイと挟んで出したのが例の蛇の頭だ。

「これは何じゃ」

手に受けて見ると、これは驚いた蛇の頭だ。どこをどう入ったものか、徹堂も今更どうしようもない。

「ハイ、これは芋です」

と言うなりパクッと口の中へ入れてしまった。蛇だと言えば自分の役目が相済まぬ。責任が果たせない。風外和尚の方でも、来たら怒鳴りつけてやろうと待ち構えている。ところが「芋です」と言ってパクッとやられてしまったのだから、怒るわけにもゆかない。黙って食事をしてしまった。ここに典座(てんぞ)の役になりきった徹堂和尚の面目がある。仕事になりきる。自己になりきる。このなりきるところに知足がある。

この自己になりきる人にして始めて、即処是道場(そくしょこれどうじょう)の活(い)きたはたらきができるのである。(155~156頁)

透明な雰囲気

■坐禅が本当に円熟してくると、一堂に何十人坐っていても、10分か20分は、実にシーンとして、それだけの人間がいるとは思われぬまでに、それこそ物凄いほど静かな澄んだ雰囲気ができる。その雰囲気ができることが大事なのです。(168頁)

■この雰囲気ができれば、何十人一緒におっても、全体が透明になる。一歩進めば大円境智と言うて、広く大きな鏡のごとく、時間空間が透明になる。そこに自己を見出せば、これはいつもの自己とまた別の自己であります。石頭大師が「回光返照便(すなわ)ち還(かえ)り来たる。霊根(れいこん)に廓達(かくたつ)すれば向背(こうはい)にあらず」と言うておられるが、我々が回光返照するというのは、天地と同根、万物と一体の自己を体験するのです。「回光返照便(すなわ)ち還(かえ)り来たる」――譬えてみれば鏡を見るようなものです。自分を向うに置いて見る。それだから、ああなるほど、ここに墨が付いているわいと、よう分かるのです。自己を見ることができるのです。ところが我々は回光辺照しないと、他人の墨のついたのは分かるが、自己に付いているのは分からんのです。

「霊根(れいこん)に廓達(かくたつ)すれば向背(こうはい)にあらず」――寒巌(かんがん)禅師の塔に霊根塔というのがあるが、これは天地と同根、万物と一体になることを表わしたものです。廓達し透明になるのです。広く大きく明らかになることです。しかるに人間というやつはケチ臭いもので、自分の巾着を見るくらいのことしか考えておらぬ。天地と同根、万物と一体、天地万物が自分へぶっ続きのものであるあることに気がつかないのです。(169ページ)

天地1枚の笛の音

■これまた、「霊根(れいこん)に廓達(かくたつ)すれば向背(こうはい)にあらず」で、自他法界平等の境涯である。この境涯を得ることは笛も坐禅も同様である。『正法眼蔵』現成公案の卷に「仏道を習うといふは自己を習ふなり」と示されてあるが、これが回光辺照の第一級です。「自己を習ふといふは自己を忘るるなり」、これが第二級である。「自己を忘るるといふは、万法(まんぽう)に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心、および他己の身心をして脱落せしむるなり」、すなわち自他透明になる、これが第三級である。そしてさらに「悟迹(ごしゃく)の休歇(きゅうかつ)なるあり」、悟りの跡形も無くして、しかも「休歇(きゅうかつ)なる悟迹(ごしゃく)を長々出(ちょうちょうしゅつ)ならしむ」るのである。今生より未来、尽未来際、今日は今日限(ぎ)り、明日は明日限(ぎ)りと、一生永遠に回光辺照して、止めどなく自己を見つめ自己を体験することが、修行に終りなしという相(すがた)である。常に磨き常に回光辺照してゆく、常に新しく回光辺照してゆく、ここに我々の本当の修行がある。回光辺照しない者には「雖近而不見(すいごんにふけん)」と言うて、近い所に仏はあっても見ることができない。常に回光辺照する者には、「常在霊鷲山(じょうざいりょうじゅせん)」で、いつでも仏を見ることができる。浄土は近いところにあるわけである。

それだから「言(こと)を尋ね語を逐(お)ふの解行(げぎょう)を休すべし、須(すべか)らく回光辺照の退歩を学す」るということが大切なので、これさえ努めれば、「身心(しんじん)自然(じねん)に脱落して、本来の面目現前」するのである。ここに到る方法はいろいろあろう。例えば笛も極致になればそうであろうし、武道の奥義もそれであろう。諸々の芸術もそうでなくてはならないが、なによりも先ず坐禅が、回光辺照には1ばんの表門であり、正門であります。これが坐禅の本筋であります。(175~176頁)

威儀即仏法

■洞山(とうざん)大師という方の衣線下(えせんか)の則にこういう話がある。衣線下(えせんか)というのは、お袈裟をかけているということである。さてその則の話であるが、洞山大師がある坊さんに「甚麼(なにもの)か最も苦なる」と尋ねた。すると坊さんは、「地獄最も苦なり」と答えた。そこで大師の言わるるには、「然(しか)らず、衣線下(えせんか)に大事を明らめざるを始めて是れ苦なり」と言われた。お袈裟に包まれながら、生死の一大事、人生の真実を明らめないのが、すなわち苦じゃと言うのです。

何が1番楽しいかと問うてもよいわけです。お袈裟をかけていながら極楽はどこだと尋ねるようでは、一生かかっても行くべき所に到着することはできない。自分を冒瀆して、自分の生活のほかに一大事を探すのは苦であり、流転の生活であり、迷いである。お袈裟をかけるそのことが、飯(はん)たり粥(しゅく)たりで、袈裟をかけながらそのほかに大事を探すのが苦である。

言い換えれば、お袈裟をかけるそのことが、一大事を成就することであり、行きつく所まで行きついたことである。すなわちお袈裟をかけて満足できぬということが最も苦しみなのである。ここまで来んと、幸い福田衣下の身になりてという境涯が出てこない。(205~206頁)

法然上人と天野四郎

■私が小僧の時に、お布施を2銭くれよった人がある。バカにしとる。それで、談判してやろうかと思った。しかし考えた。つまり煩悶したわけである。そして結局そんな荒げたことは止めてしまった。それはなぜかと言うと、こういう話が、その当時読んだ本の中に書いてあったからだ。ちょうど私のように、人に物をくれということの嫌いな――私は人にやることは好きだが、人に物をくれということは嫌いだ。一生やることに努力をしている――人がいた。その人が自分の家の軒(のき)に草鞋(わらじ)をぶら下げおって、通りがかりの草鞋の欲しい人に、心持ち次第でよろしいから持って行ってくれという気で、竹筒をそばに置いて、その中へ心持ちでお金を入れてもらうことにした。ところがそれが平和に続けばよかったが、悪い奴が多く、草鞋は無くなっても竹筒の中へは金はたまらず、馬の糞が入っておった。そこでその御仁は「我れ食尽きたり」と、ウンと坐禅して死んだという。

簡単な文章で尻切れかも分からないが、当時その話は私をひどく感激せしめた。よしきた!食わんで死んでやろうと思った。食わすならば食ってやるが、食わしてくれとは言わん。おれに生きてくれというのなら食わせろ。死んでよければ死んでやるぞ――と、こういう態度になった。それから、すっと気楽になった。(260頁)

ただ本(もと)を得よ

■本当に修行そのものが悟りそのものである。形そのものが精神そのものである。態度そのものが道そのものである。

自分が寝転んでおって、人だけ修行させようと思っても人は承知しない。自分が救われる時には人も救われる。そこに微妙な道理があるのであります。

一方究尽(ぐうじん)

■葛城の慈雲尊者が「天地長育して殺さず、万物与えて奪わず、四時代謝して其跡を見ず、日月下土を照覧して其功を誇らず」と言っているが、それが宇宙をⅠ眼に見た相(すがた)です。時間空間という広大無辺の宇宙を1つに見て、それを道徳にしたものが『十善法語』です。それで見たら、個人の悟りなどは問題でない。「縁に対せずして照らす」、照らすばかりです。お天道様は照らすばかりである。何のため――ではない。ただ照らすだけです。そのただ照らすところにお天道様の偉大さがあるのです。

そこを行という。行というのは一方究尽ということです。一方究尽でただ照らすのです。ただ坐るのだ。曹洞宗には只管打坐という言葉があるが、そのただ坐るというところに深い道理がある。ただ坐るところに言わなくとも悟りはあるのです。ただ坐るところに悟りは引っ付いている。それが一方究尽です。(286~289頁)

汚(けが)れなき悟り

■大智禅師の『十二時法語』に、

「仏祖の正伝はただ坐禅にて候。坐禅と申すは、手をくみ足をもくみ、身をもゆがめず、正しく持(もた)せたまひて、心に何事もおもふことなく、たとひ仏法なりとも、心をかけずして御座候べし。其を仏(ほとけ)にもこへたると申し候なり。況(いわん)や生死の流転をや。此の身一たび諸仏の願海に捨て候て後には、ただ諸仏の御振舞の如くに行ぜさせたまひ候ひて、二たび私に我身をかへりみることあるべからず」

仏法の中へボソッとはまり込んでしまって、自分――我身というものを顧みない。この『十二時法語』は、大智禅師が菊池武時に授けられた法語です。ここの所だけが容易に体得できぬものと見えて、いつの時代でも、ここの所に行き悩みができるのです。(289頁)

緊張の妙味

■坐禅した者と、した者同士、している者と、している者同士なら、ちゃんと分かるわけである。葉隠武士道の中に、

浮世から何里あろうか山桜

という句があるが、味を知らぬ者には話しようがない。いわゆる「説似一物即不中(せつじいちもつそくふちゅう)」だ。

口で、なんとうまいことを言っても、うまいにもいろいろある。筍飯のうまいのもあれば、松茸飯のうまいのもある。お汁粉がうまい、薩摩芋がうまいと言う。そんならどんなふうにうまいかと言うと、食べたことのない者には分からない。うまいという言葉は1つだけれども、説いて一物を示してもすなわち中(あた)らず、何と言うても中(あた)らん。結局、自分で味わわねば分からぬ。最後はやるだけだ。

仏教というものを理念のように考えていることは大間違いだ。それならつまり、どんなものかと言うと「諸法本時寂滅相(しょほうほんじじゃくめつそう)」で、銘々行きつく所まで行きつくことだ。その行きつく所まで行きつくというのは、仕方で鍛錬するのである。弓の稽古をするにしても、胸を張り手を伸ばして一生懸命にやっているが、あの一生懸命にやるところに妙味があるのである。ダラーッとしてやっていたのでは、ちょっとも妙味がない。修行というものは萱(かや)を抜くようなもので、いい加減にムスーッとやると手を怪我してしまう。ウンと気張って根本を摑んでピッとやったら根引きするのもわけはない。とにかく、やることに一生懸命になることだ。(305頁)

■一生懸命になるところに妙味があるのです。一生懸命になりさえすれば「一超直入如来地(いっちょうじきにゅうにょらいち)」で、そのままが仏さんとちょっとも違わぬ。(306頁)

狙いの定め方

■以前に私は、博多の七里和上(しちりわじょう)さんに付いておった村田静照師の念仏を聞いたことがあるが、静照師は常に「皆さん、はまりが浅い、はまりが浅い」と言われていました。この「はまりが浅い」ということは、つまり実の入らない念仏で、グニャッとして「なんまんだぶ、なんまんだぶ」と何万遍繰り返したって、極楽とは一向関係がないという意味だ。射撃と同じように、しっかり狙いがつかなければいかん。それが工夫である。そんなこと何十年したって仏法とは関係がない。

鉄砲だけ向けても的には当たらない。ただボンヤリ坐禅をやったからって、それで仏になるものじゃない。それから先の狙いの定め方が坐禅の修練というものである。坐禅する者に言わしたら、もう何度も坐禅をしたから卒業したと言う。ところがいくら慣れているからとて、狙いを定めずに撃ったら的は外れる。工夫なしに坐禅をしても何にもならぬ。狙いが定まって初めて的が見える。そこで撃ってこそ初めて百発百中当たるので、そこに坐禅の要領がある。(307頁)

天地一枚の坐禅

■今までの私の話を十分に呑み込んで、狙いの外れぬ工夫の道がついたなら、そこが、道元禅師様の『普勧坐禅儀(ふかんざぜんぎ)』の中に仰せられている「心意識の運転を停(や)め、念相観の識量を止め」ということである。「妄想(もうぞう)が起りますが、どうしましょう」などと言って、ボーッとなることを悟りだと思っている。そんなものは悟りでも何でもない。

『坐禅用心記』の中には、

「心若し或いは沈むが如く、或は浮ぶが如く、或は朦(もう)なるが如く、或は利なるが如く、或は室外を通見し、或は身中を通見し、或は仏身を見、或は菩薩を見、或は知見を起こし、或は経論に通利す。是(かく)の如き等の種々の奇特、種々の異相は悉(ことごと)く是れ、念息不調の病なり」

とある。今の言葉では変態心理、脳神経科の患者である。

坐禅は正気にならなければ困る。正気に的を狙って、坐禅に一生懸命になって覚触の整うたところを「心意識の運転を停(や)め、念相観の識量を止め」と言うのであって、「坐禅をすると無念無想、何も思わんようになりますか」などと訊く奴があるが、そんなこととは問題が違う。隣りの赤ちゃんが泣いている。坐禅していたら聞こえんかというと、耳には勝手に聞こえてくる。前を美人が通れば、目には勝手に見えてくる。そこのところが「縦(たと)え是の念生ずるも電の払うが如し」で何が通ろうと、何が聞こえようと一向お構いなしである。ガラスに私の顔が映るのも同じだ。(308~309頁)

(2013年9月1日)